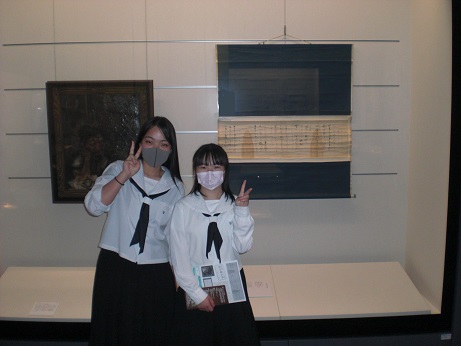

6月17日(木)、1年生の総合の時間にアズAS☆(あわら坂井ふるさと創造推進協議会)の方々が、地元の企業や地域について知ってもらおうと、「アズAS☆ × 地域(まち)の担い手づくりプログラム」1年生を対象に実施してくださいました。地元の製造業、旅館、観光、福祉、学習塾、ネット通販など25社の方々が講師としてお集まりくださいました。

クラス毎に講師の職業当てクイズなどのオリエンテーションをした後、5,6人の班に分かれました。そして、各班1人の講師の方がつき、インタビューを交えながら講師の方の企業についてグループトークをしました。生徒たちはメモを取りながら熱心に話を聞き、質問をしていました。

その後、班ごとに聞き取った内容をまとめて発表しました。普段何気なく使っているもの、利用しているものが地元で作り上げられたり、届けられたりしているということを改めて感じ、地元にも様々な素晴らしい職業があることを確認できた時間でした。