【3年理系】環境資源探究 2024.9.11・18

環境資源探究の一環で「海のごみ問題」に関する学習を行いました。

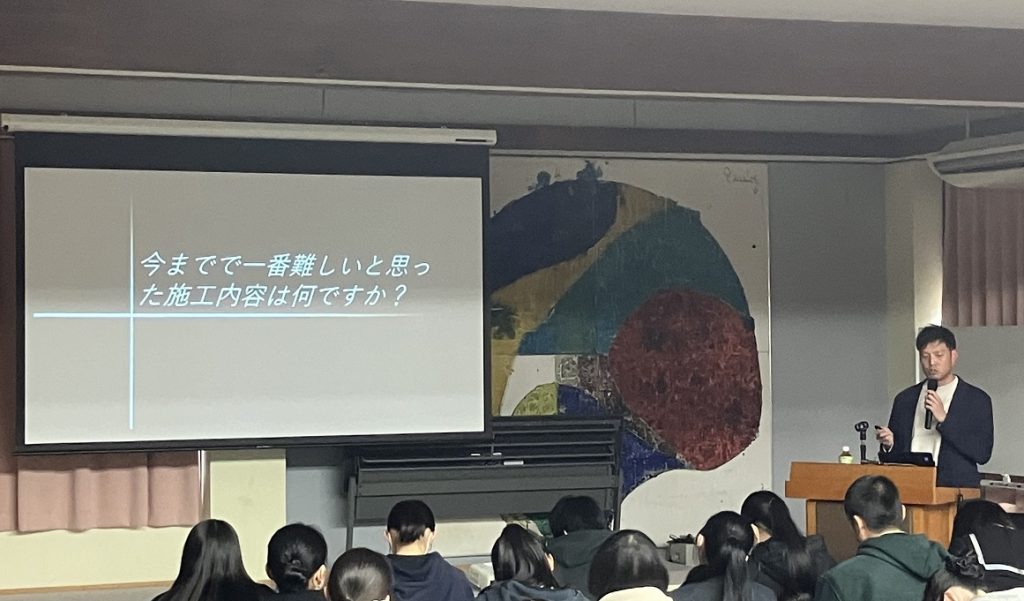

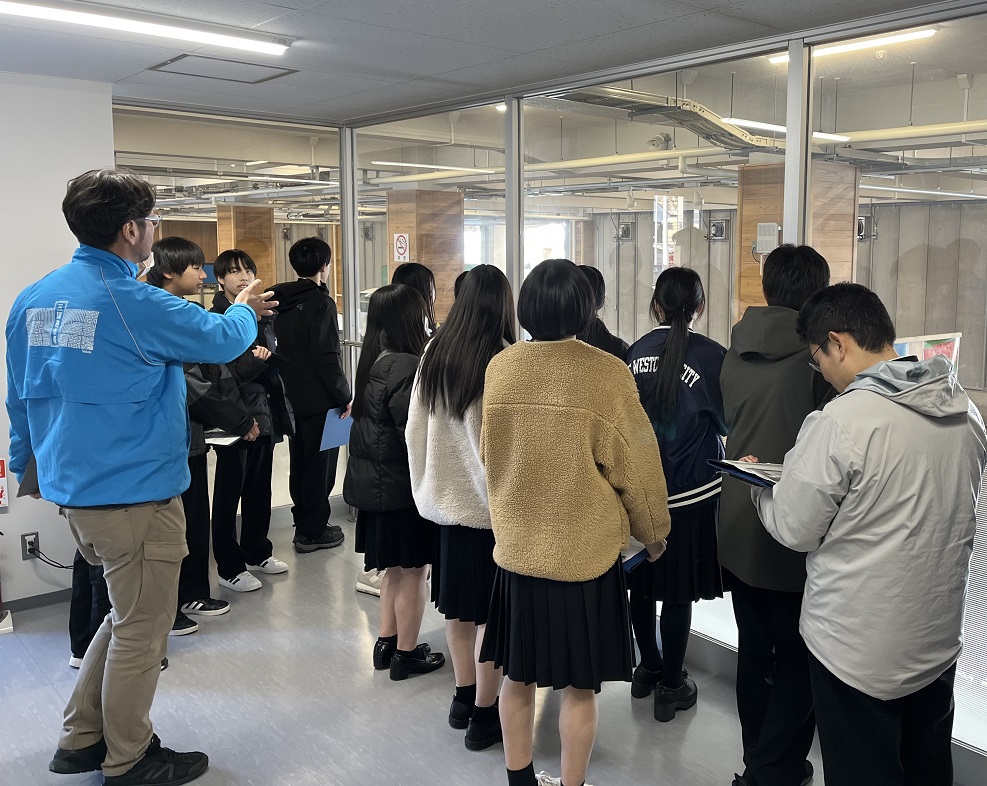

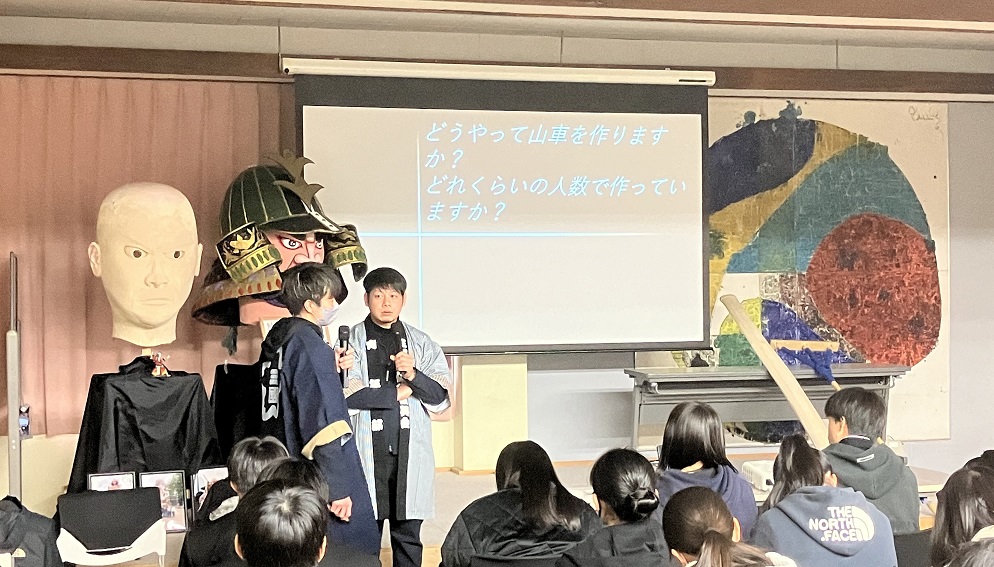

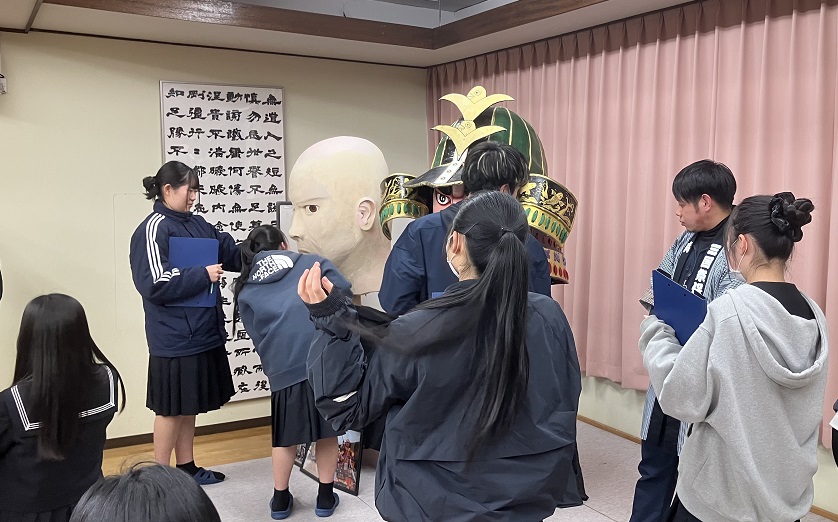

前田和代氏(アノミアーナ)・北嶋伸希氏(福井テレビ)をお招きし、9月11日(水)は本校での講義、9月18日(水)は、講師の方々からのアドバイスのもと、三国サンセットビーチにある砂からマイクロプラスチックを見つける体験を行いました。講義では、海のごみは町の生活に由来するものが少なくないことを学び、体験では、実際に砂浜に落ちているマイクロプラスチックを見ることができました。

一連の活動を通して、海のごみ問題は海から離れて住んでいても、自身に関係のある問題であり、誰もが何らかの形で問題の解決に貢献できると多くの生徒が感じることができる、充実した時間となりました。

【地域探究の授業はJKA(競輪)の補助を受けて実施しております】