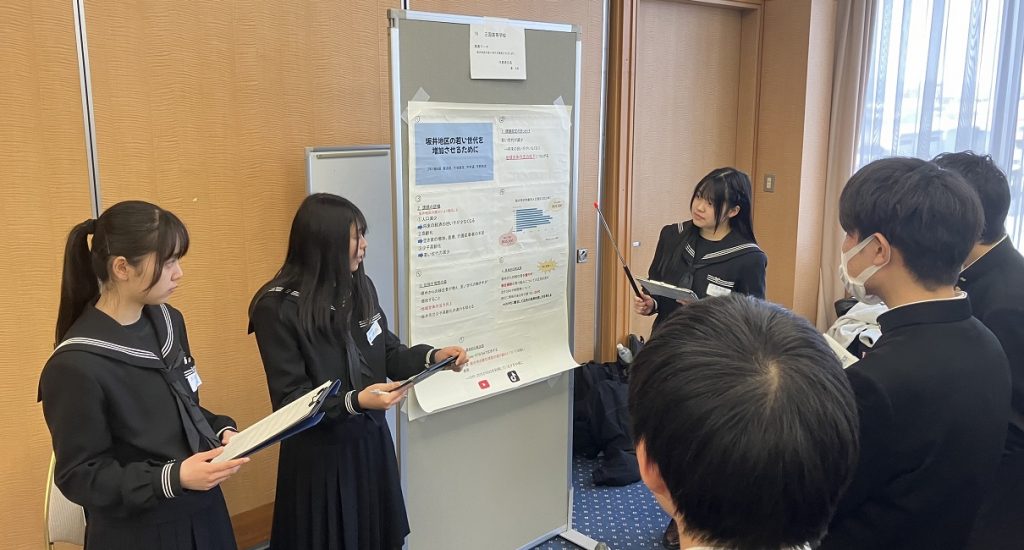

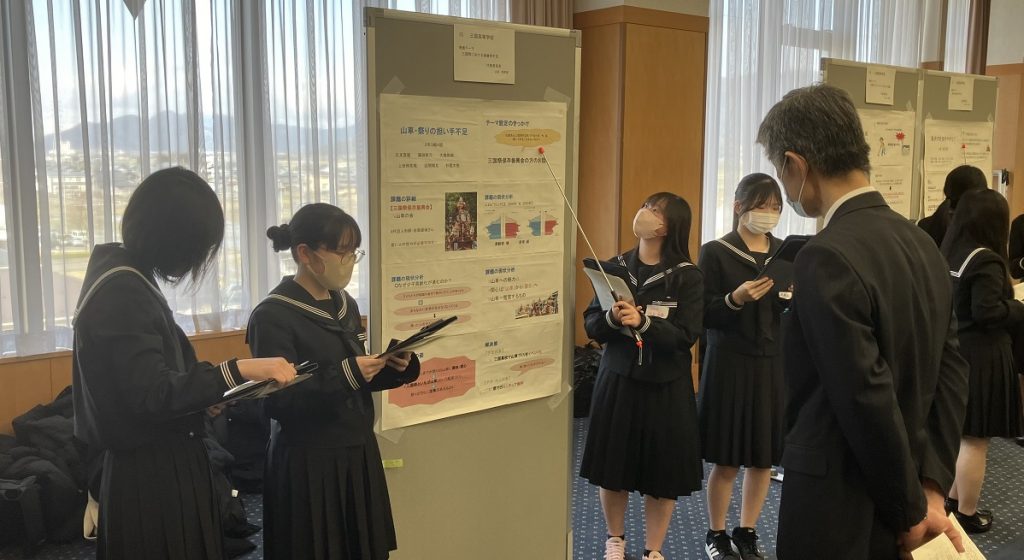

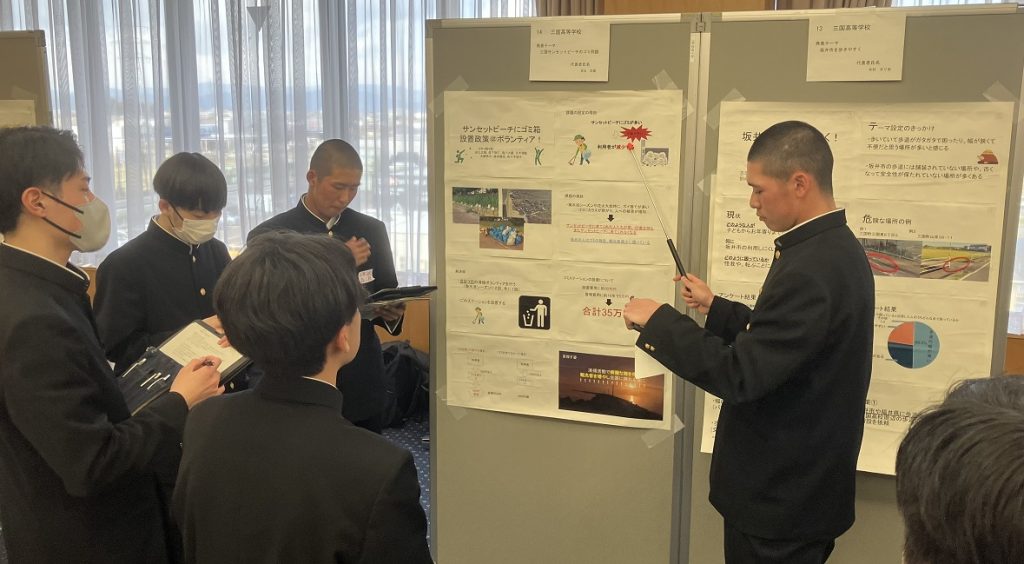

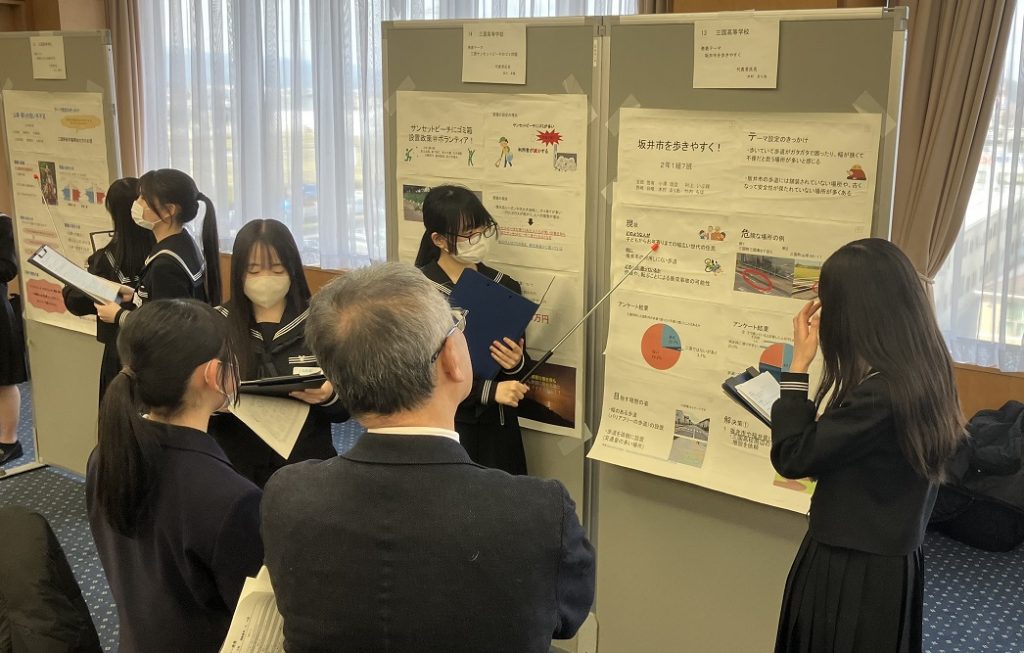

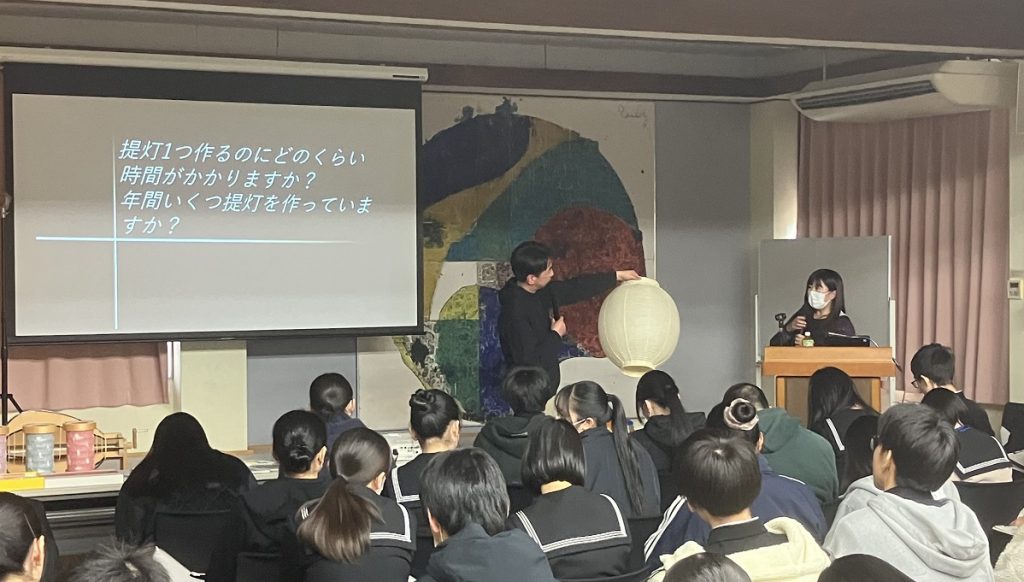

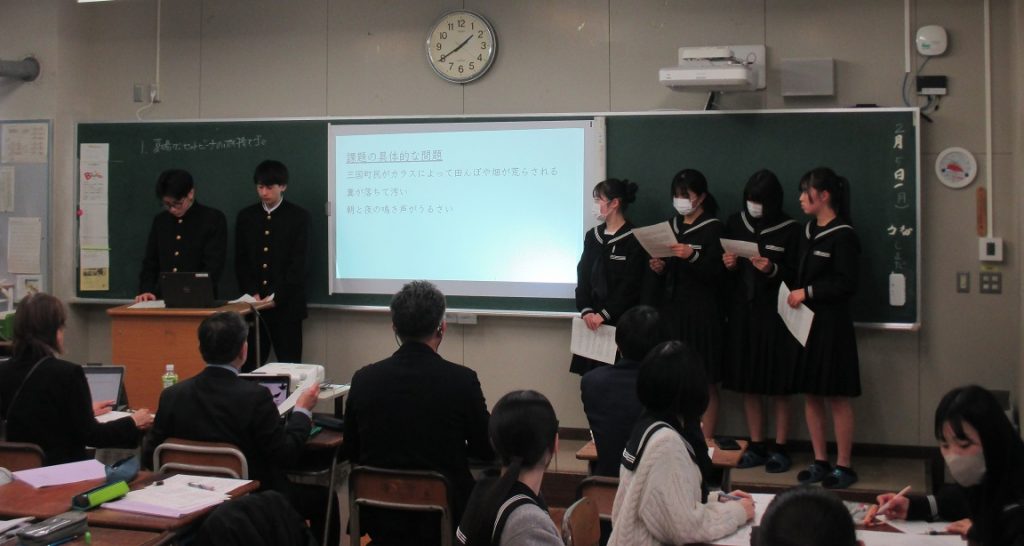

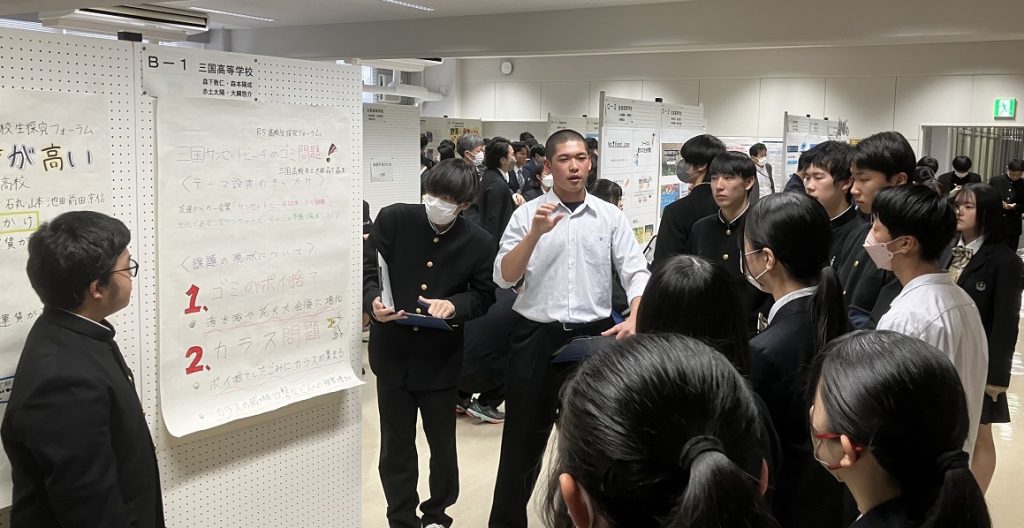

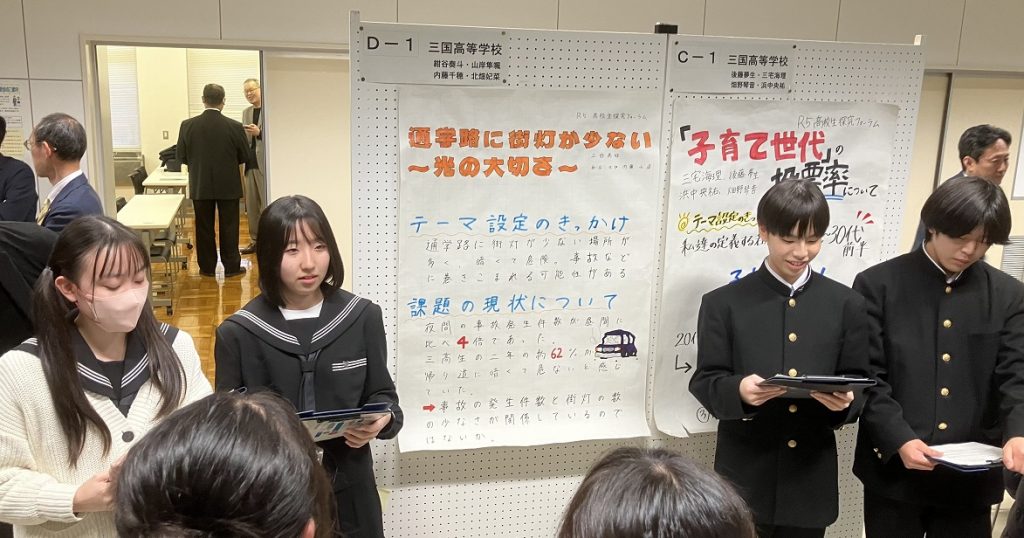

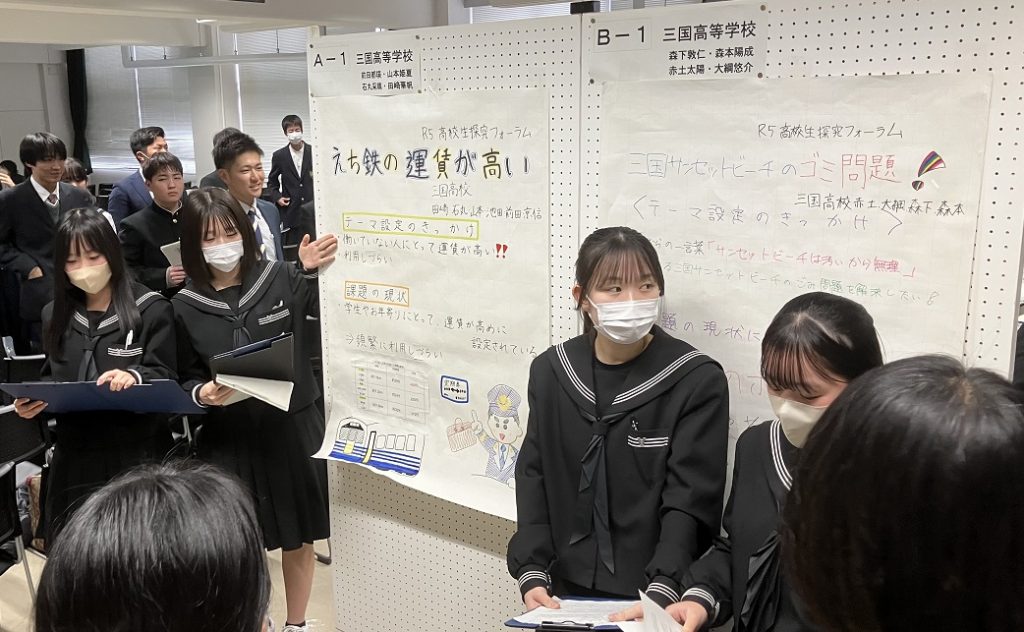

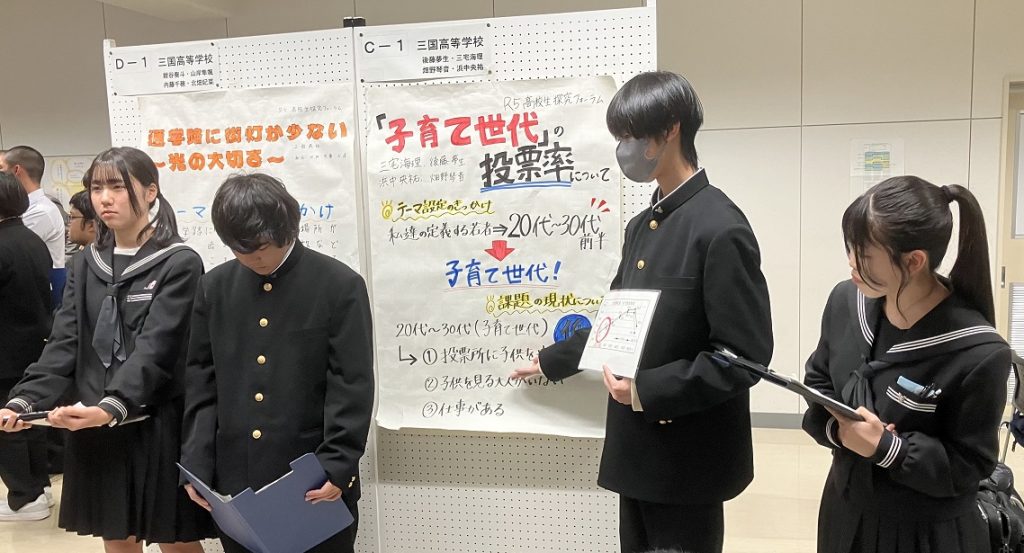

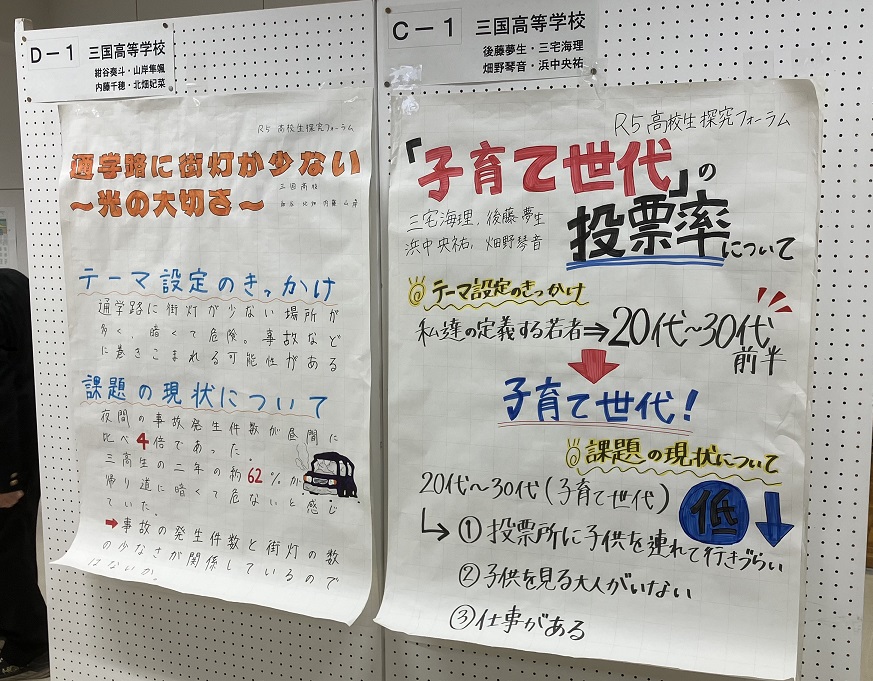

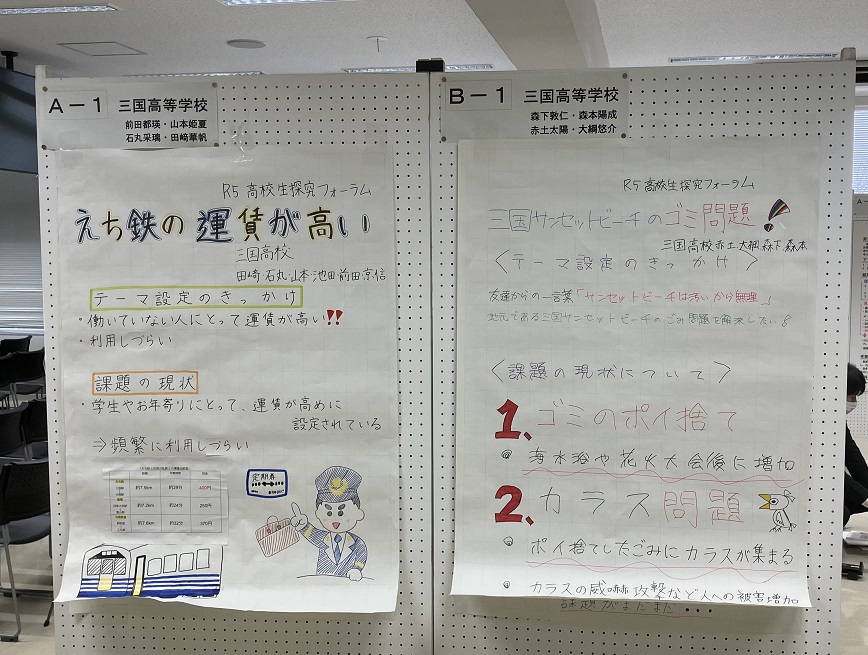

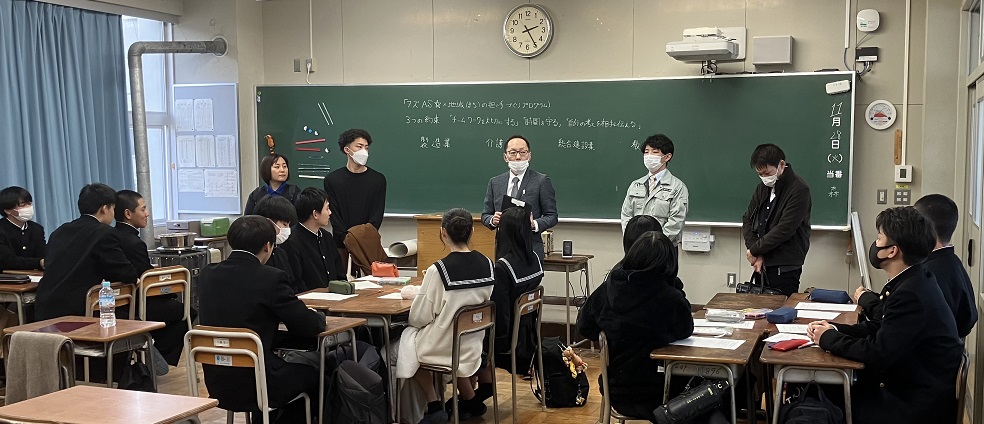

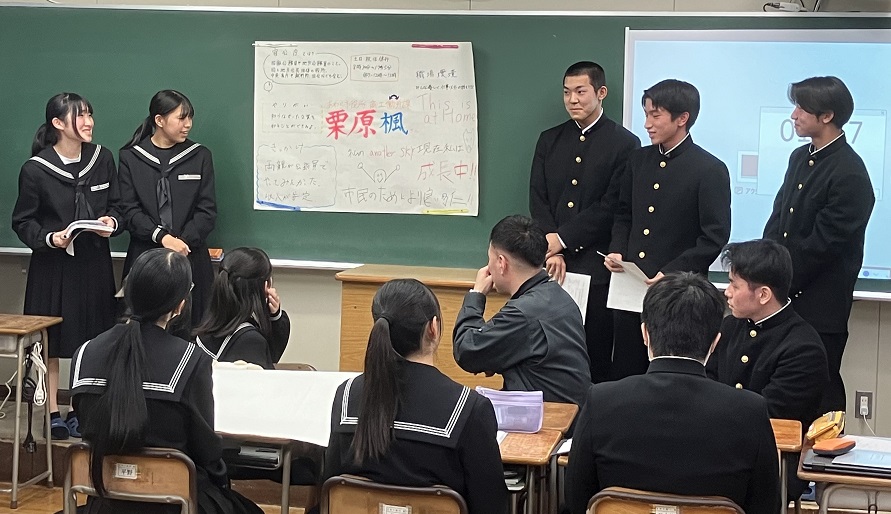

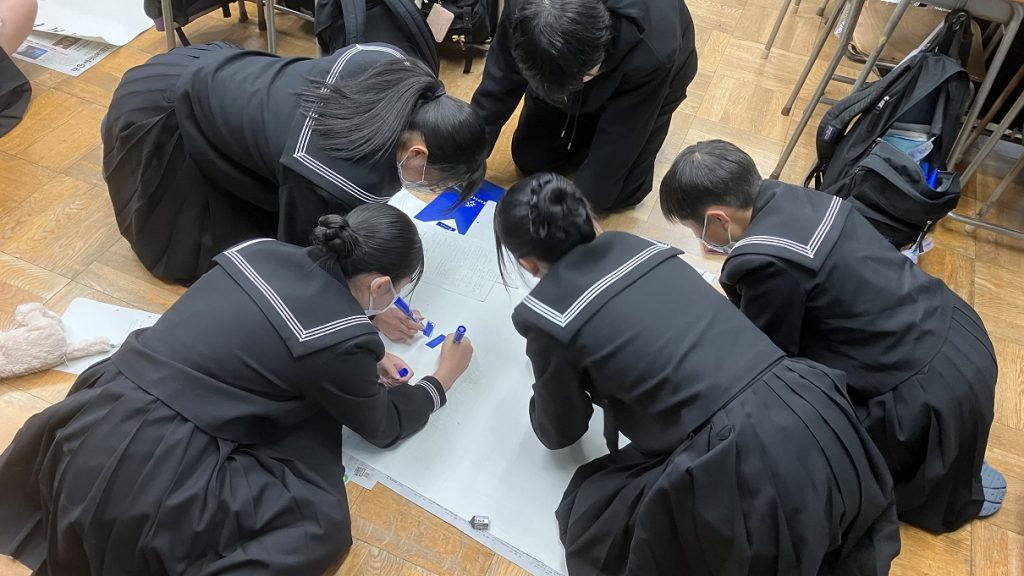

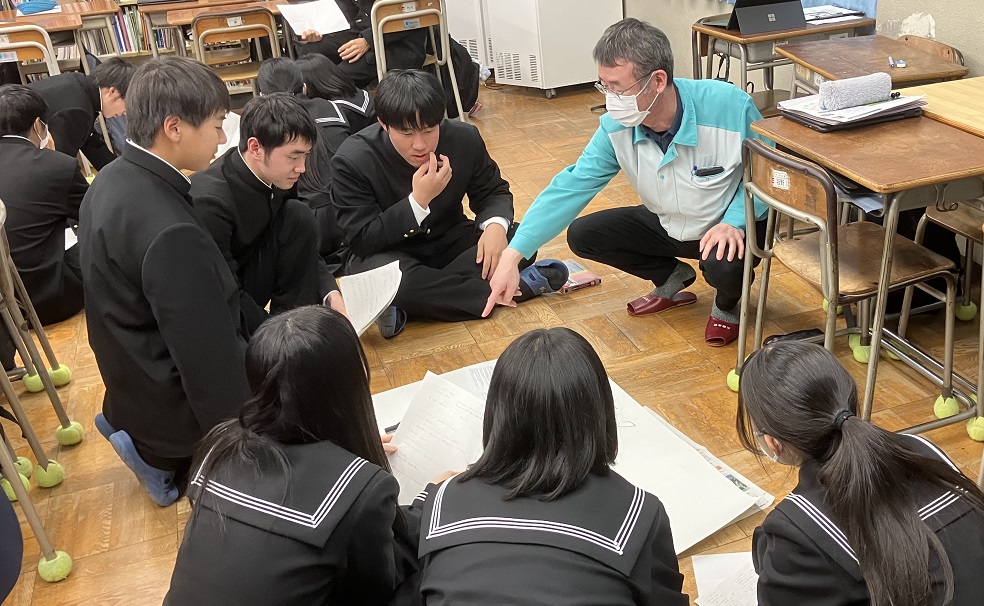

3月21日(木)の午後、武生商工会議所で羽水高校主催の「高校生探究クロスセッション」が行われ、県内10校が集まり、本校からは2年生の4グループが参加しました。この4グループは2月6日に行われた「坂井市への課題解決策提言」発表会で各教室のアドバーザーから優秀賞に選ばれたグル-プです。今回の発表ではポスターセッションの形式で自分たちの探究テーマについてプレゼンしました。他校の生徒や教員の前では緊張してうまく話せるのか心配でしたが、大変落ち着いて発表しており、聴衆と活発なやりとりをしていました。聴衆からは様々な質問が投げかけられ、それに対して一つ一つ丁寧に回答している姿が印象的でした。その後、ワークショップが開かれ、参加者全員が25グループに分かれ、各テーブルで自己紹介をしたり探究について議論したりして、他校の生徒との交流を楽しんでいました。

【地域探究の授業はJKA(競輪)の補助を受けて実施しております】